【萩原英雄記念室】版画の魅力 技法の共演

- 会期

- 2025年11月13日(木曜)~2026年3月1日(日曜)

- 会期中休館日

- 2025年11月26日(水曜)、12月17日(水曜)~2026年1月16日(金曜)、1月28日(水曜)、2月18日(水曜)、25日(水曜)

当館では今冬、武蔵野市所蔵の版画作品を紹介する企画展を予定しています。この企画展に先立ち、このたび、浜口陽三記念室・萩原英雄記念室では「版画の魅力 技法の共演」という同テーマで両作家の作品をご紹介いたします。

1953年、重度の結核を患い療養生活を余儀なくされた萩原は、入院の翌年、病院の庭に転がっていたベニヤ板の切れ端を拾い、木版の牛の年賀状を摺り上げます。その年賀状が思いがけず好評を博したことで、萩原は版画と向き合い、本格的に木版画制作の道を歩むことになりますが、制作の根底には油彩の表現という概念がつきまとっていたといいます。油彩のような深い空間表現を版画の平面空間の中でも可能にしようと、より豊かで新鮮な表現を求めて追究し続けました。

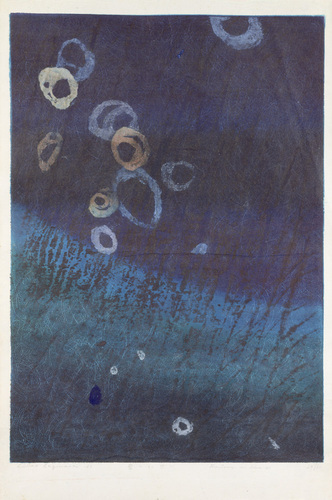

《コンポジション》シリーズは、色々な形に切り取ったベニヤ板を様々な方向に接着することで筆触のような効果を生み出しました。《石の花》シリーズでは、意図的に裏面から色や形を浸透させ、それを活かして表面から版を刷り重ねる「両面摺り」をおこなうことで画面に重厚な深みの効果を得ようと試み、《幻想》シリーズには部分的に盛り上げた「きめこみ(エンボス加工)」が組み合わされています。1960年代には凹版化に成功したことで、従来の木版では得られなかった細く自由な線の表現を木版画にもたらし、《お伽の国》《サーカス》《イソップ絵噺》シリーズなど多彩なテーマが生まれました。

既成の枠にとらわれず、独創的で革新的な版画技法で制作された作品の数々をどうぞお楽しみください。

萩原英雄略歴

- 1913(大正2)年

- 山梨県甲府市に生まれる

- 1932(昭和7)年 19歳

- 白日会第9回展に油彩「雑木林」出品、光風会展第19回展に油彩「上り道」出品

- 1938(昭和13)年 25歳

- 東京美術学校(現東京藝術大学)油画科卒業

- 1951(昭和26)年 38歳

- 銀座資生堂で「萩原英雄(油彩)」個展開催

- 1956(昭和31)年 43歳

- 銀座養清堂画廊で「萩原英雄版画」個展開催、日本版画協会、第24回展出品、以後、第43回展を除き出品を重ねる

- 1960(昭和35)年 47歳

- 第2回東京国際版画ビエンナーレで神奈川県立近代美術館賞受賞

- 1962(昭和37)年 49歳

- 第7回ルガノ国際版画ビエンナーレでグランプリ受賞

- 1963(昭和38)年 50歳

- 第5回リュブリアナ国際版画ビエンナーレでユーゴスラビア科学芸術アカデミー賞受賞

- 1966(昭和41)年 53歳

- 第5回東京国際版画ビエンナーレで文部大臣賞受賞

- 1967(昭和42)年 54歳

- 第1回チェコスロバキア国際木版画ビエンナーレでグランプリ受賞

- 2007(平成19)年

- 11月東京で歿、享年94歳