色に浮かぶ

イベントカテゴリ: 美術

このイベントは終了しました。

- 開催期間

-

2021年10月16日(土曜日)から2022年2月27日(日曜日)まで

会期中休館日:令和3年10月27日(水曜)、11月25日(木曜)、11月29日(月曜)~12月1日(水曜)、12月15日(水曜)~令和4年1月7日(金曜)、1月26日(水曜)、2月16日(水曜)、2月24日(木曜)

- 開催場所

-

武蔵野市立吉祥寺美術館

交通・アクセス

「色」にはさまざまな含意があります。色彩、面差し、もののかたちやようす、気配、調子、ものの種類、性質、あるいは人間関係における意味あい、物質的存在や感覚されるもの・・・。

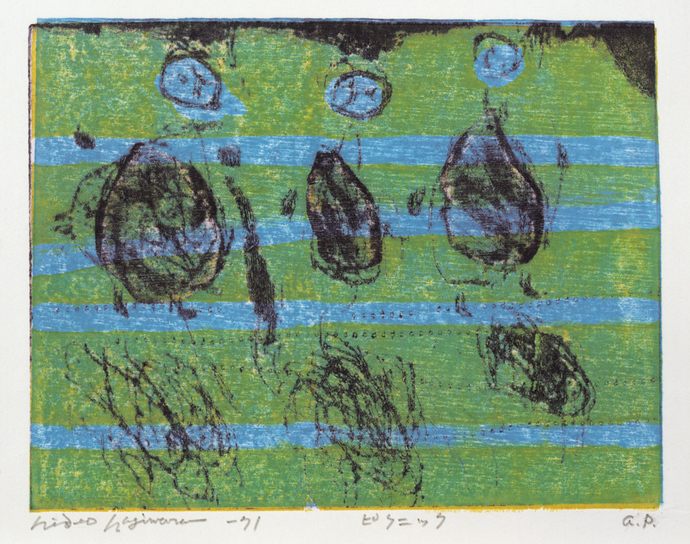

萩原英雄の作品はさまざまな「色」に満ちています。不透明水彩絵具に雲母を重ねたり、染料で摺った画面を部分的に脱色したり、あるいは「きめこみ」と萩原が呼ぶエンボス技法の応用や木版によるドライポイントなど、萩原が新たに考案し開発したさまざまな木版画の技法は、重厚で深くひろい色彩空間をつくりだしています。その豊かな色彩は、萩原自身が「自分に可能な限りでいちばん純粋な生き方」として選んだ画業において感受し、血肉とし、創造してきたすべてのものから抽出されているといって良いでしょう。もはや、たんに色彩というより、おおきな「色」として息づいているのです。

現代の芸術家として、現代にふさわしい新たな表現技術をもとめ続けた萩原ですが、木版画の制作において、描いたり貼り付けたりといった木版画以外の方法を併用するということは、決してしませんでした。たとえば今回ご覧いただく《ピクニック》シリーズも、にわかには木版画と信じられない作品もありますが、もちろんすべて木版画です。萩原は、自らつくりだした新技法を自在にあやつり、木版画をさらに自由な表現へとひらいているように感じられます。しかし、そこに至るまでの苦労は、並大抵ではなかったでしょう。「苦心を重ねて新しい技術を開発するのは、その技法でしか表現できない世界が、私のなかにあるからだ」と萩原はいいます。彼にとって、作品をつくるということは「生きることそのもの」であり、人生を学ぶことでもありました。

萩原の作品のうちには、彼の人生という得がたい「色」があります。否、萩原英雄という果てしない「色」のうちに、作品という瞬間瞬間が浮かんでいるのかもしれません。

*引用はすべて 萩原英雄『美の遍路』(日本放送出版協会、1996)から

萩原英雄略歴

- 1913(大正2)年

- 山梨県甲府市に生まれる

- 1932(昭和7)年 19歳

- 白日会第9回展に油彩「雑木林」出品、光風会展第19回展に油彩「上り道」出品

- 1938(昭和13)年 25歳

- 東京美術学校(現東京藝術大学)油画科卒業

- 1951(昭和26)年 38歳

- 銀座資生堂で「萩原英雄(油彩)」個展開催

- 1956(昭和31)年 43歳

- 銀座養清堂画廊で「萩原英雄版画」個展開催、日本版画協会、第24回展出品、以後、第43回展を除き出品を重ねる

- 1960(昭和35)年 47歳

- 第2回東京国際版画ビエンナーレで神奈川県立近代美術館賞受賞

- 1962(昭和37)年 49歳

- 第7回ルガノ国際版画ビエンナーレでグランプリ受賞

- 1963(昭和38)年 50歳

- 第5回リュブリアナ国際版画ビエンナーレでユーゴスラビア科学芸術アカデミー賞受賞

- 1966(昭和41)年 53歳

- 第5回東京国際版画ビエンナーレで文部大臣賞受賞

- 1967(昭和42)年 54歳

- 第1回チェコスロバキア国際木版画ビエンナーレでグランプリ受賞

- 2007(平成19)年

- 11月東京で歿、享年94歳