版に描く

- 会期

- 2024年11月14日(木曜)~2025年2月24日(月曜)

- 会期中休館日

-

2024年11月27日(水曜)、12月4日(水曜)、12月5日(木曜)、12月10日(火曜)~2025年1月10日(金曜)、1月29日(水曜)、2月19日(水曜)

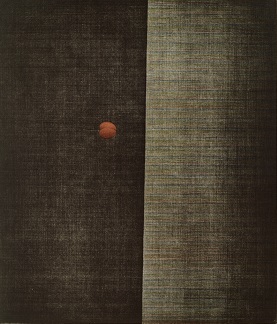

浜口陽三は、ほぼ独学によって銅版画の技術を習得しました。版画制作の最初期にはさまざまな技法を試みていますが、最終的に彼の表現主題にもっとも適う技法として選んだのが、メゾチントでした。「ぼくの作品で大切なのは光かもしれない。闇に対する光という意味でね。だから闇、つまり黒の部分はもっと大切なんです」。

メゾチントの黒は、その質感からしばしばビロードにたとえられるように、静穏で、引き込まれそうな深みをもっています。その深い黒にかたちを浮かびあがらせてゆくメゾチントの工程は、まさに暗闇に光を描く行為といえるでしょう。

作品の原版をみてみると、浜口の彫りはきわめて繊細です。一見では、何も彫られていないと見紛うほどの版面もあります。黒い闇は、僅かな呼吸の乱れさえ存しない精緻な目立てによって、また光は、目立てを丁寧に擦ってつくりだす微かな凹凸の階調によって、生みだされています。浜口の原版づくりは、たんに下図通りに彫刻するだけの作業ではありません。いうなれば、彼は版に、闇と光とを描いています。浜口が版に一本の線を引いた瞬間から、闇と光の画面は立ちあがっているのです。

今回はあわせて、彩色木版画集『阪神名勝図絵』(1917年、金尾文淵堂)から、武蔵野市ゆかりの日本画家・野田九浦(1879-1971)が原画を制作した6点をご紹介します。同じ「版画」といっても、銅版画は凹版、木版画は凸版。版のつくり方や表現の意識が大きく異なります。画面のあらわれ方を観くらべながら、それぞれの魅力を味わってみてください。

なお、木版画に銅版画の技法を取り入れるなどして、木版画表現を飛躍的に拡張させたのが、萩原英雄です。

引用は『浜口陽三著述集 パリと私』(2002年、玲風書房)より

浜口陽三略歴

- 1909(明治42)年

- 和歌山県広川村に生まれる

-

1930(昭和5)年

21歳

-

東京美術学校(現東京藝術大学)彫刻科中退、パリに移住

-

1933(昭和8)年

24歳

-

サロン・ドートンヌに出品

-

1938(昭和13)年

29歳

-

パリで水彩画と版画の最初の個展開催

-

1953(昭和28)年

44歳

-

関野準一郎、駒井哲郎と共に日本銅版画家協会を創設

-

1954(昭和29)年

45歳

-

第1回現代日本美術展で「スペイン風油入れ」と「ジプシ-」が佳作賞受賞

-

1957(昭和32)年

48歳

-

第1回東京国際版画ビエンナーレで国立近代美術館賞受賞

第4回サンパウロビエンナーレ国際美術館グランプリ受賞 -

1961(昭和36)年

52歳

-

第4回リュブリアナ国際版画ビエンナーレグランプリ受賞

-

1977(昭和52)年

68歳

-

第12回リュブリアナ国際版画ビエンナーレサラエボ美術アカデミー賞受賞

-

1982(昭和57)年

73歳

-

北カリフォルニア版画大賞展グランプリ受賞

- 2000(平成12)年

-

12月東京で歿、享年91歳