手のうちに

- 会期

- 2022年11月17日(木曜)~2023年3月5日(日曜)

- 会期中休館日

-

2022年12月16日(金曜)~2023年1月13日(金曜)、1月25日(水曜)、2月15日(水曜)、2月22日(水曜)

「人間は欠陥だらけで、することも過失だらけだ。併し、それが人によっては生きもし、死にもし、美しくも見え、苦しくもなる。それを生かすことは一つのパーソナリティとオリジナリティの大きな問題だ」。「誰れも何かしら、例えばピカソやマチスより良いものを持っている。それを発見することと、成長させることが出来たら大したものだ」。―浜口陽三はこう語っています。

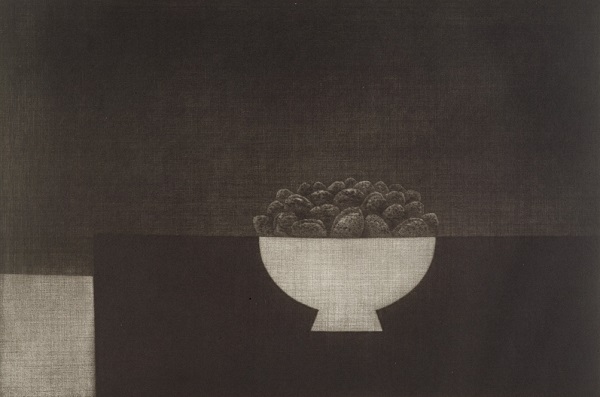

最初期には油彩画を中心に制作していた浜口ですが、「版画のマチエールが自分には合うような気がして、合うというより好き」であるとの自覚を確かにし、本格的に銅版画に専心することを決意します。以降の活躍はご存知のとおり、さまざまな国際版画展で受賞を重ね、メゾチントという技法を生きた芸術へと昇華し、特にカラーメゾチントの新技法を開拓したことで世界に名を知られることとなりました。

浜口は自らを飽きやすい性質だと分析していますが、「欠陥」ともなりうるその性質を作品制作の強みとして生かしています。彼の語るところでは、描きかけ、つくりかけのまま飽きて嫌になってしまった下絵や版はそのままに止め、他の作品に取り組み、またそれに飽き、止めておいた作品に取り組み…ということを繰り返すうち、ついに気に入るような作品ができあがってきて、最後は「いやになるのを歯をくいしばって」仕上げるのだといいます。完成された精緻な作品からはそのような飽きやすさを全く想像できませんが、はるか深奥に拡がってゆく彼の画面は、背後にこうした浜口独自の制作過程があってこそ成立しているのかもしれません。

浜口も駆け出しの頃は、手探りのうちにさまざまな芸術から学び、何かしらの影響は受けたはずです。しかし、彼はそこにとどまらず、手のうちに集めたさまざまなものを自らの血肉に変え、「ピカソやマチスより良いもの」を発見し、まさに唯一無二の芸術を、手のうちにはぐくみました。浜口は他者の作品に殆ど関心がなく、展覧会をみたり、他者の仕事ぶりを気にかけたりといったこともなかったようです。ただ、自らの芸術に対して確固たる自信をもち、誠実にあったということなのでしょう。

本展では、浜口が初めて銅版画の個展をひらいた1951年から円熟期の1994年に至るまでの、あわせて21点の作品をご覧いただきます。今回は特に白黒モノクロームの作品を取り上げていますので、明暗表現の変遷や技術的な進展にもぜひご着目ください。浜口の作品との交感を通し、私たち自身が手のうちにはぐくんでいるであろう何ものかも、確かめていただけたら幸いです。

*文中引用はすべて『浜口陽三著述集 パリと私』(2002)より

浜口陽三略歴

- 1909(明治42)年

- 和歌山県広川村に生まれる

-

1930(昭和5)年

21歳

-

東京美術学校(現東京藝術大学)彫刻科中退、パリに移住

-

1933(昭和8)年

24歳

-

サロン・ドートンヌに出品

-

1938(昭和13)年

29歳

-

パリで水彩画と版画の最初の個展開催

-

1953(昭和28)年

44歳

-

関野準一郎、駒井哲郎と共に日本銅版画家協会を創設

-

1954(昭和29)年

45歳

-

第1回現代日本美術展で「スペイン風油入れ」と「ジプシ-」が佳作賞受賞

-

1957(昭和32)年

48歳

-

第1回東京国際版画ビエンナーレで国立近代美術館賞受賞

第4回サンパウロビエンナーレ国際美術館グランプリ受賞 -

1961(昭和36)年

52歳

-

第4回リュブリアナ国際版画ビエンナーレグランプリ受賞

-

1977(昭和52)年

68歳

-

第12回リュブリアナ国際版画ビエンナーレサラエボ美術アカデミー賞受賞

-

1982(昭和57)年

73歳

-

北カリフォルニア版画大賞展グランプリ受賞

- 2000(平成12)年

-

12月東京で歿、享年91歳