終わらない情景

イベントカテゴリ: 美術

このイベントは終了しました。

- 開催期間

-

2021年10月16日(土曜日)から2022年2月27日(日曜日)まで

会期中休館日:令和3年10月27日(水曜)、11月25日(木曜)、11月29日(月曜)~12月1日(水曜)、12月15日(水曜)~令和4年1月7日(金曜)、1月26日(水曜)、2月16日(水曜)、2月24日(木曜)

- 開催場所

-

武蔵野市立吉祥寺美術館

交通・アクセス

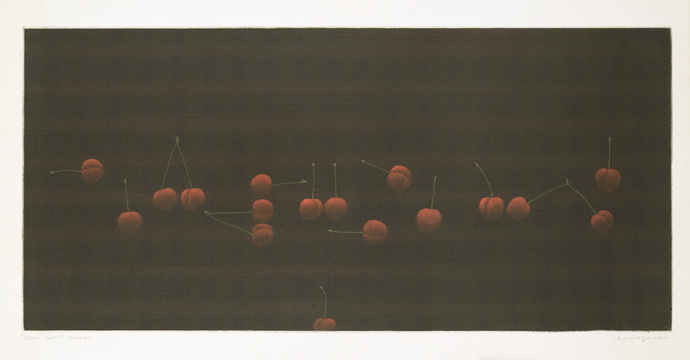

「題というのも、やっぱり大事だと思うんですよ」(1)と浜口陽三はいいます。浜口の作品には、《壺ととうがらし》《黒いさくらんぼ》《17のさくらんぼ》など、モチーフをそのまま普通名詞によって示した画題が付されています。固有性を持たない画題は、描かれたモチーフを特定の個として完結させません。さらにいえば、モチーフが普遍的主題として立ちあがる素因ともなっています。

美術評論家の中原佑介は、浜口の作品についてこう語っています。「実際に作品を見てみると、案外陰影もついていなくて、むしろフラットというか厚みのない描き方をされています。全然リアリズム重視ということではない。(中略)むしろ陰影をつけないことで空間表現が可能になっているということがいえるかもしれません」(2)。写実的な陰影描写は、モチーフが置かれている場や状況、周辺事象とのかかわりなどを具体的に指し示し、現実世界における個別性をあきらかにしているともいえます。しかし、浜口が描くモチーフは、現実世界との関わりから離れ、深遠な空間に浮かびあがるように表現されています。一個の現実存在の描写から、終わるということのない情景―すなわち普遍へと、昇華しているのです。またこのことは、彼の画題のありようとも結びつくのではないでしょうか。

浜口のパートナーであった銅版画家・南桂子も、エッチングやドライポイントを主たる技法とし、陰影を排した線描によって、ひろがりをもつ詩的な空間をつくりだしています。画面と呼応するように置かれた画題も、浜口を彷彿させます。

今回は、浜口陽三作品16点と南桂子作品6点、あわせて22点をご覧いただきます。もちいる技法は異なるものの、ふたりの画面には通底するものが存在します。原版に刻まれている精緻な描線もみくらべつつ、ふたりがあらわす“終わらない情景”のうちに、心を置いてみてください。閉塞感に満ちた現況のなかで、何かをすくいあげることができるかもしれません。

引用:(1)三木哲夫編『パリと私―浜口陽三著述集』(玲風書房、2002)p.142

(2)『版画芸術』第111号(中原佑介「浜口陽三の彫刻的メゾチント」)p.79

浜口陽三略歴

- 1909(明治42)年

- 和歌山県広川村に生まれる

-

1930(昭和5)年

21歳

-

東京美術学校(現東京藝術大学)彫刻科中退、パリに移住

-

1933(昭和8)年

24歳

-

サロン・ドートンヌに出品

-

1938(昭和13)年

29歳

-

パリで水彩画と版画の最初の個展開催

-

1953(昭和28)年

44歳

-

関野準一郎、駒井哲郎と共に日本銅版画家協会を創設

-

1954(昭和29)年

45歳

-

第1回現代日本美術展で「スペイン風油入れ」と「ジプシ-」が佳作賞受賞

-

1957(昭和32)年

48歳

-

第1回東京国際版画ビエンナーレで国立近代美術館賞受賞

第4回サンパウロビエンナーレ国際美術館グランプリ受賞 -

1961(昭和36)年

52歳

-

第4回リュブリアナ国際版画ビエンナーレグランプリ受賞

-

1977(昭和52)年

68歳

-

第12回リュブリアナ国際版画ビエンナーレサラエボ美術アカデミー賞受賞

-

1982(昭和57)年

73歳

-

北カリフォルニア版画大賞展グランプリ受賞

- 2000(平成12)年

-

12月東京で歿、享年91歳