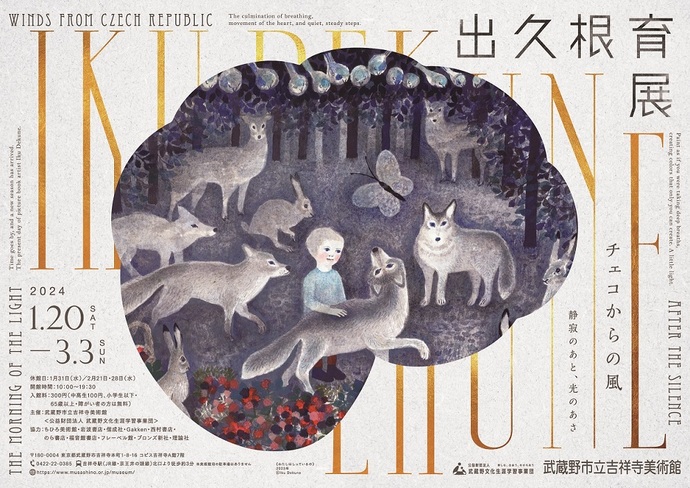

出久根育展 チェコからの風 静寂のあと、光のあさ

- 会期

- 2024年1月20日(土曜)~3月3日(日曜)

- 休館日

- 1月31日(水曜)/2月21日(水曜)・28日(水曜)

- 開館時間

- 10時00分~19時30分

- 入館料

- 300円(中高生100円、小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料)

- 主催

- 武蔵野市立吉祥寺美術館<(公財)武蔵野文化生涯学習事業団>

- 協力

-

ちひろ美術館・岩波書店・偕成社・Gakken・西村書店・のら書店・福音館書店・フレーベル館・ブロンズ新社・理論社

- 後援

- チェコセンター東京

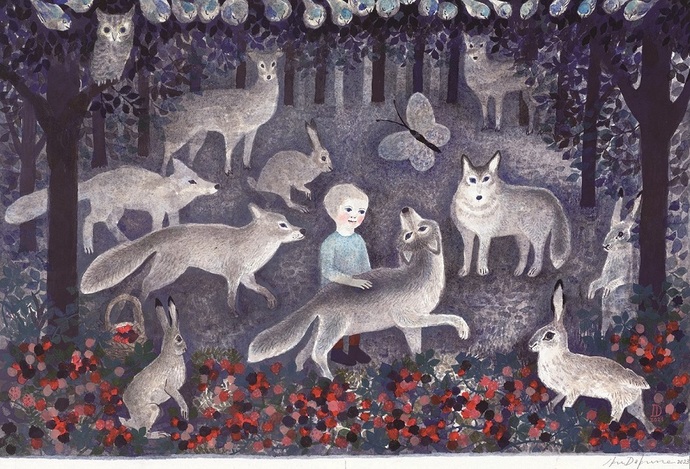

《わたしはしっているの》 2023年 テンペラ・ガッシュ、紙 ⓒIku Dekune

本展のために描かれたメインビジュアル《わたしはしっているの》は、現在、出久根が展覧会に合わせて制作中の絵本『もりのあさ』(偕成社 2024年刊行予定)につながる世界。画面手前のベリーの実の“赤”は…出久根を象徴する今までの“赤”とはまた異なる美しさを見せています。まさに、本展のサブタイトル「静寂のあと、光のあさ」を具現化したような、チェコの自然の静謐な空気や匂いまでもが伝わって来る作品です。

本展では、約200点の作品を通して、デビューから30年間、真摯に描き続けた出久根の新しい“現在”に至るその魅力を辿ります。

あたたかくどこか残酷で生命の尊さを思わせる、美しい”赤”と独特な世界観

絵本作家・出久根育(1969⁻)の表現の根底にあるのは、幼いころの“かぞえきれないほどの絵本との出会い”

新たな季節を迎えて/絵本作家としての出発点

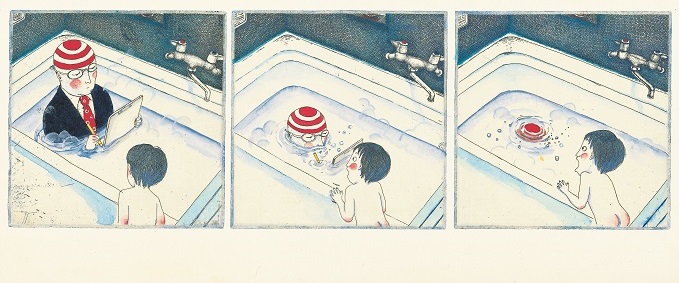

国際的に権威ある賞として知られる、ブラチスラバ世界絵本原画展にて、グリム童話『あめふらし』のイラストが、グランプリを受賞してから20年。2002年にプラハに移住してからも20年以上が経ち、出久根育は、現在、絵本作家としての新しい季節を迎えています。『あめふらし』はもちろん、チェコの伝統行事を独特の美しい文章で表現したエッセイ『チェコの十二ヵ月 -おどぎの国に暮らす-』の挿絵原画や、愛猫サビンカが登場する、チェコ語を出久根自身が訳した絵本『ぼくのサビンカ』を含め、デビュー作『おふろ』の原画、初期の銅版画、児童文学作家の高楼方子、作家の梨木香歩の物語のために描かれた挿絵原画も多数展示。恩師と慕う、スロバキアを代表する絵本画家、ドゥシャン・カーライ(1948-)との出会いを経て、チェコのプリミティヴな要素が、自身の内面とも共鳴するかのように、出久根を中東欧の民話の世界へと誘う過程を追っていきます。

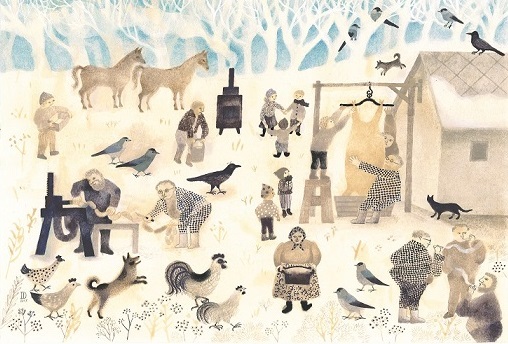

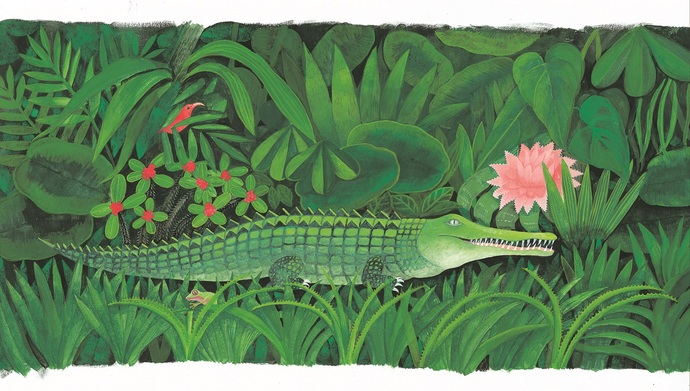

*初出 『Kocourkův den』(文:Radek Malý / Albatros 2022) ガッシュ、紙

2006年から、ウェブ上で連載を始めたエッセイ「プラハお散歩便り」から、伝統行事をテーマにまとめた『チェコの十二ヵ月 -おどぎの国に暮らす-』より、2月に行われる「ザビヤチカ(豚を屠る)」の場面。出久根の心を捉えたのは、画面には描かれていない「湯気の立つ鮮やかな赤い血」。出久根はエッセイに「私にはむしろ残酷さよりも、生と死すべてをおだやかに包み込む、あたたかい色に見えたのでした」と記している。

『あめふらし』は、求婚者たちに無理難題を言いつけ、99人の男の首を容赦なく切った「エキセントリックなお姫様」の物語。“人生の謎をまだ知らぬ、若さと荒々しさを象徴する赤いドレス”をアクセントに残酷で美しいおとぎ話の世界が効果的に表現されています。

中東欧の民話の世界

「この本が生まれたときから私の分身のような存在です」という自身の言葉通り、出久根育の代名詞ともいえる『マーシャと白い鳥』。特徴的なのは、テンペラと油彩を用いて描かれた画面を彩る印象的な“赤”であり、大自然が持つ生命の“赤”。チェコの国民的画家・デイジー・ムラースコヴァー(1923-2016)との出会いから生まれた『かえでの葉っぱ』でもまぎれもなくチェコの自然が画面に息づいています。2011年には『Živá voda』(日本語版『命の水 チェコの民話集』は2017年刊行)において、チェコのグリムと評される、カレル・ヤロミール・エルベン(1811-1870)が収集した民話の挿絵を担当。エルベンの世界が日本人である出久根の手にゆだねられた意味は大き いものでした。

丁寧に色を重ねて描かれた赤いりんごの実が、大画面いっぱいに揺れて、テンペラと油彩を⽤いて描かれた“⾚”が印象的に場面を彩っています。

*初出 『Živá v oda』(編:Karel J aromír E rben 構成・編集:Jana Čeňková / A l batros 2011年)

チェコと日本がつながるとき

児童文学作家・わたりむつこと組んだ「こうさぎ」シリーズには、チェコの文化や、季節ごとに姿を変える自然の美しさがギュッとつまっており、幼年向けの絵本を描きたいと願っていた出久根にとってのひとつの転機となりました。

そして2023年、出久根が約30年ぶりに手掛けた創作絵本は、子どもの頃の自分自身を投影した物語。今回が原画初公開となる、『わたしのおにんぎょうさん』と『こどもべやのよる』(文:出久根育 岩波書店 2024年2月刊行予定)からは、日本とチェコ、ふたつの国に育まれて辿り着いた、絵本作家・出久根育の現在の魅力が伝わって来ます。

「こうさぎ」シリーズは、春夏秋冬を舞台に4冊を刊行。1作目の『もりのおとぶくろ』は、2011年に第58回産経児童出版文化賞ニッポン放送賞を受賞しています。最終作『こうさぎとおちばおくりのうた』では、いつのまにか彼らを自身 の子どものように愛おしく感じるようになったという出久根が、「金色に輝くような本にしたい」という、作者・わたりむつこのリクエスト通りの世界を、豊かな色彩とあふれる愛情で形にしました。

チェコでの生活が長くなり、離れて暮らす両親に喜んでもらいたい、という思いから生まれた『わたしのおにんぎょうさん』は、実話を元にしています。主人公のおかっぱの少女は本人がモデル。チェコと日本、どちらでもない不思議な空気感をまとう世界が絵本のなか静かに広がっています。

幼い頃から、絵本とともに育った出久根にとって、創刊70周年を迎えた「岩波の子どもの本」シリーズに自分の作品が加わるのは特別な意味を持ちます。本作も自身 の想い出がもとになっており、四姉妹で過ごした“こどもべや”が舞台。「こどもべやのよる」「てんしちゃん」「おとなはたちいりきんし」の三部構成になっており、現実と空想が織りなす優しい世界は、出久根の新境地を示しているといえるでしょう。

【出久根 育(でくね いく)】

東京都生まれ。1992年、武蔵野美術大学卒業。1994年、最初の絵本『おふろ』を発表。19 9 8 年、ボローニャ国際絵本原画展入選。同年、東京で開催されたドゥシャン・カーライ氏のワークショップに参加。2003年、グリム童話『あめふらし』(パロル舎 2001年/偕成社再刊行 2013年)でブラチスラバ世界絵本原画展グランプリ受賞。2006年、ロシア民話『マーシャと白い鳥』(再話:ミハイル・ブラートフ作 偕成社 2005年)が日本絵本賞大賞受賞。2011年、『もりのおとぶくろ』(作:わたりむつこ のら書店 2010年)が産経児童出版文化賞ニッポン放送賞受賞。2005年にブラチスラバ世界絵本原画展で特別展示 。2022年、チェコ、プルゼニ州西ボヘミア大学ラジスラフ・ストナルデザイン・芸術学部シンポジウムにてイジー・トルンカ賞受賞。2002年よりプラハ在住。

展覧会関連イベント(1) 出久根育のワークショップ 「親子でチェコの紙遊び」

1月12日(金)までにメール(museum-ws@musashino.or.jp)でお申し込みを!

-

日時

場所

-

1月27日[土] 14時00分~16時00分

吉祥寺美術館音楽室

- 対象

-

小学生以下 ※必ず保護者同伴

- 定員

- 10組(20名)申し込み多数の場合は抽選とします。※結果は、1月22日(月)までに、全員に返信致します

- 申し込み方法

-

1月12日(金)までに、

「(1)ワークショップ名 (2)参加者氏名(本人と保護者) (3)年齢 (4)電話番号」を明記の上、

メール(museum-ws@musashino.or.jp)のみで受付。

- 講師

-

出久根 育(絵本作家)

- 参加費

- 300円

展覧会関連イベント(2) 出久根育のトークショー 「絵本画家としての現在」

1月7日(日)10:00より、電話(0422⁻22⁻0385)のみで受付開始!→定員に達したため、お申し込みの受付は終了致しました。

-

日時

場所

-

1月28日[日] 14時00分~16時00分

美術館音楽室

- 定員

-

70名(申し込み先着順)→定員に達したため、お申し込みの受付は終了致しました!

- 申し込み方法

-

1月7日(日)10:00より、電話(0422⁻22⁻0385)のみで受付開始。ただし、1回の電話につき2名まで受付可。

- 出演

-

出久根 育(絵本作家)

- 参加費

- 無料 ※ただし、美術館チケットが必要