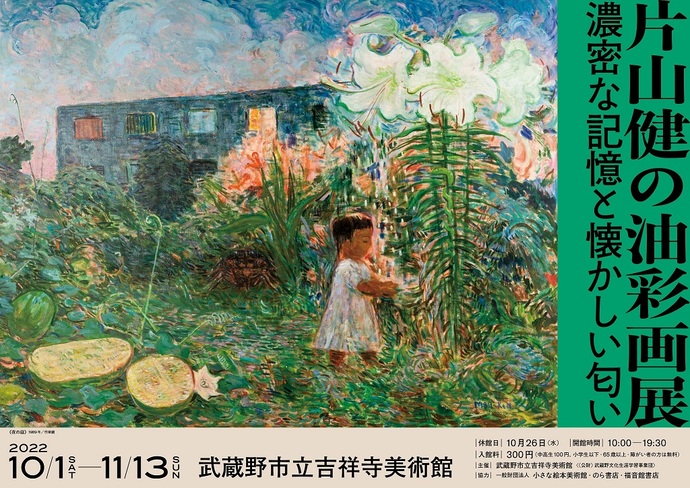

片山健の油彩画展 濃密な記憶と懐かしい匂い

- 会期

- 2022年10月1日(土曜)~11月13日(日)

- 休館日

- 10月26日(水曜)

- 開館時間

- 10時00分~19時30分

- 入館料

- 300円(中高生100円、小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料)

- 主催

- 武蔵野市立吉祥寺美術館<(公財)武蔵野文化生涯学習事業団>

- 協力

-

一般財団法人 小さな絵本美術館・のら書店・福音館書店

絵本作家・片山健の油彩画としての魅力を紐解く展覧会

ふたつの「夜の庭」をはじめとする約90点の油彩画を展示

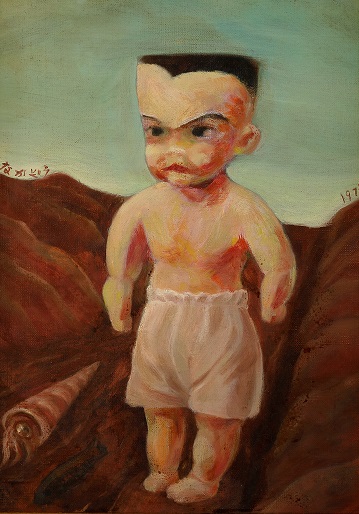

片山健(かたやま けん)のダイナミックな筆致と鮮やかな色使い、ノスタルジーを感じさせる生活感と風景。片山は、1940年に武蔵野市に生まれ、幼い頃に市内で戦争を体験しています。武蔵野美術大学商業デザイン科を卒業後、絵本作家としてのデビューは1968年。代表作『ぼくからみると』(2014年 *初出 1983年)をはじめ、自身の娘を主人公にした人気の「コッコさん」シリーズ、作家で詩人の妻・片山令子(1949-2018)が文章を手掛けた作品など、あわせて、100冊近くの絵本が刊行されています。

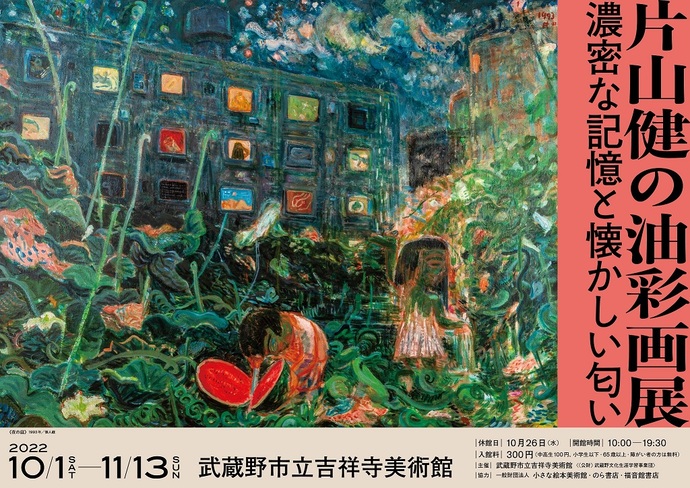

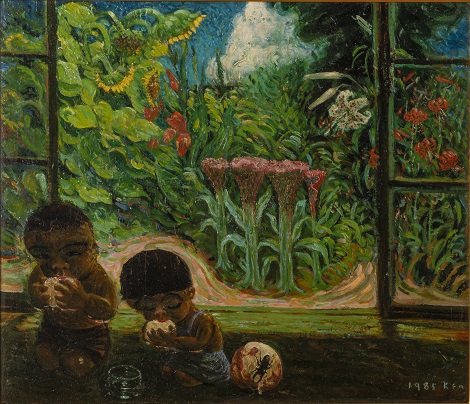

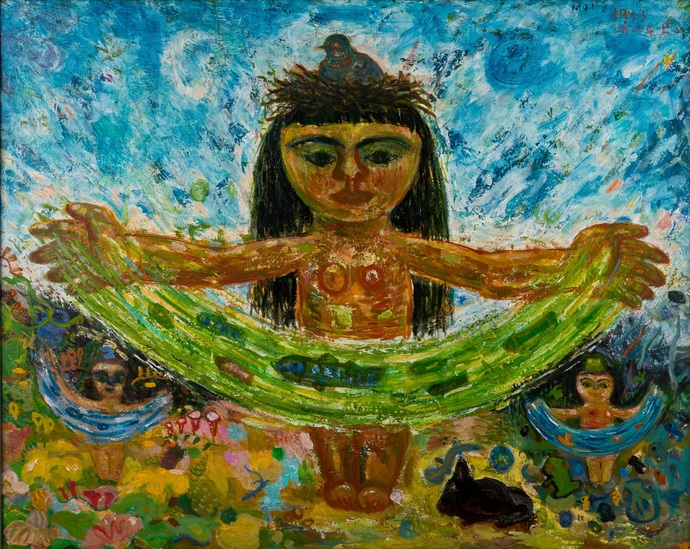

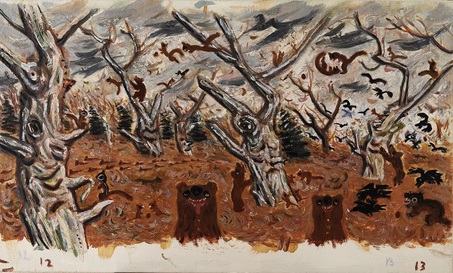

しかし今回は、絵本作家としてではなく、油彩画家としての片山健に焦点を当てています。高校時代から大好きだったという、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)の影響を思わせる油彩画の数々。本展では片山自身のアトリエに置かれていた小品をはじめ、10名以上の個人コレクターの皆さまからも作品を借用させていただきました。なかには代表作「水蜜桃」シリーズや、かつて家族で住んでいた三鷹市内の牟礼団地をテーマに描いた、同タイトルの対となる大作「夜の庭」シリーズ(1993年/1989年)も含まれます。なお、初出となる作品も数多く公開。ロビーに展示いたしました絵本原画もあわせますと、総数は約90点に及びます。

常に多様な画材を用いて絵本を制作してきた片山ですが、油彩画には、鉛筆や水彩とはまた異なる、独特の美しさと力強さが内包しているように感じられます。どうして私たちは、こんなにも懐かしさを憶え、そして惹き付けられるのでしょうか?

本展では、吉祥寺で長年活動をしていたトムズボックスの土井章史氏を監修者に迎え、ダイナミックに独特の世界が展開する、油彩画の魅力を紐解いていきます。

「片山健の油絵を、ならべてゆっくりと見てみたい」という衝動

土井章史(どいあきふみ)<「トムズボックス」主宰・本展監修者>

「片山健の油絵を、ならべてゆっくりと見てみたい」という衝動は、確かにだいぶ前からあったような気がする。なぜか?私はここ30 年間くらいの片山健の展覧会は、ことごとく行っているはず。でもその個々の会場での私は、うまく絵と向き合っていなかったような気がする。「片山健の絵!」という高揚感が、展覧会場にいる私にまとわりついて、ひとりで勝手にお祭りをしていたのだ。ただただ高揚していただけ。も一度ちゃんと見てみたい。片山健の描く子どもは、どうしてあんなに恍惚としてザリガニや貝を抱くのだろう、ただ線を引くこと自体がどうしてあんなにおもしろくかっこいいの、どうして両手のあいだに川があるの、鮫の影で眠るのはそんなに気持ちがいいのかな、デカパンを履いた子どもが愛おしい。眺めていると、私のなかのどこかにあるユーモアという感覚が蘇ってくる。これがうれしい。それは、きっと人がこの世に生まれたとき、なにがうれしいのかわからないけど、にかっと笑って見せる、あのなにかじゃないかと思ったりする。片山健という作家は、そのなにかに近づこうとした作家ではないかな、と。この作家の絵、とりわけ油絵をならべて見てみたいという衝動がずっとつづいている。

◆土井章史 (どい・あきふみ/「トムズボックス」主宰・本展監修者)

1957年、広島県生まれ。絵本編集者として約300冊の絵本の企画編集に携わる。絵本ワークショップ「あとさき塾」を小野明氏と主宰。絵本作家の新人発掘に力を入れている。

【片山健(かたやま けん)】

1940 年、東京都武蔵野市生まれ。『タンゲくん』(福音館書店)で講談社出版文化賞絵本賞を受賞。絵本に『おやすみなさいコッコさん』『おなかのすくさんぽ』『もりのおばけ』(以上福音館書店)、『ぼくからみると』(のら書店)、『どんどんどんどん』(文研出版)、『のまどくん』(文溪堂)など。画集に『いる子ども』(パルコ出版)などがある。

展覧会関連イベント

トークショー 「油彩画家としての片山健を語る」

-

日時

場所

-

11月3日[木・祝] 14時00分~16時00分

美術館音楽室

- 定員

-

40名(申し込み先着順)

※定員に達したため、受付を終了いたしました。

- 出演

-

片山中蔵(本展デザイナー *片山氏長男)・土井章史(本展監修者・編集者 *「トムズボックス」主宰)

- 参加費

- 無料 ※ただし、美術館チケットが必要