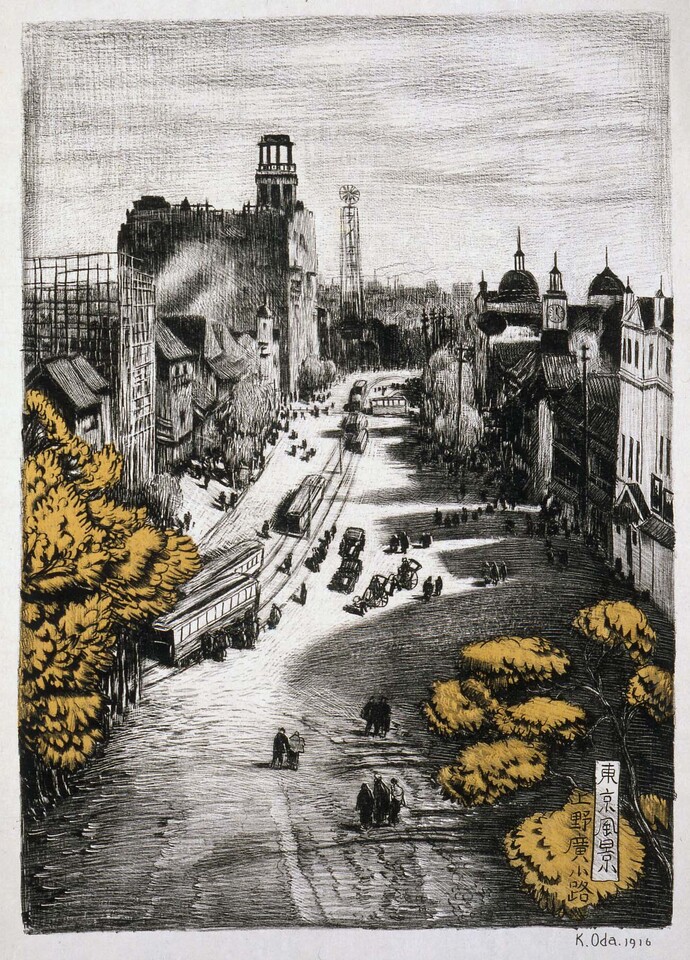

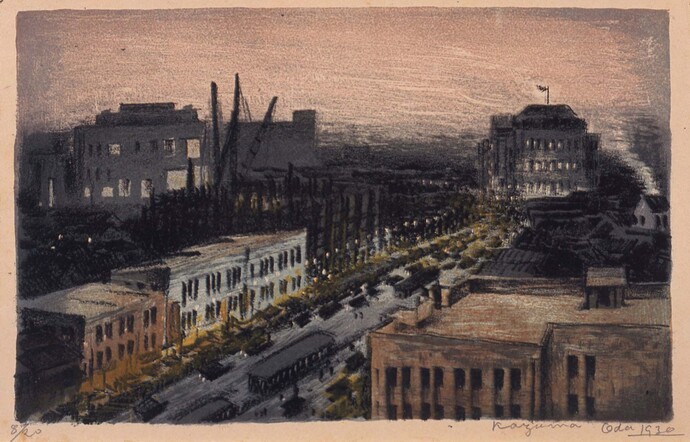

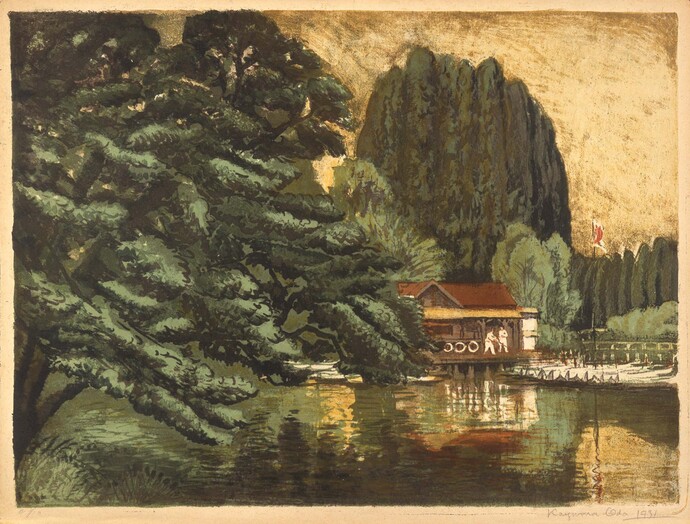

織田一磨展 ―石版に描かれた都市風景―

- 会期

- 2007年4月3日(火曜)~5月13日(日曜)

- 休館日

- 4月25日(水曜)

- 入館料

- 100円(ただし、小学生以下・65歳以上・障がい者は無料)

- 主催

- 武蔵野市立吉祥寺美術館

- 関連イベント

- 5月5日(土曜) コンサート「わが心のジャズ」

織田一磨は、明治15(1882)年、剥製・標本の製作を生業とする両親のもと、東京市芝公園に生まれました。16歳のときに兄・明(画号は東禹)の元で石版画を学びます。その後、当時盛んに行われていた版画による商業印刷の分野で作版などを手がける傍ら、水彩画や図案も制作し、展覧会に出品を続けます。そして、33歳のとき、「東京風景」20景で本格的に石版画家として歩み始め、以後多くの都市風景を石版画で制作しました。遅咲きではありましたが、雑誌「方寸」への参加や大阪への転居により身につけた浮世絵、文楽の趣味、カフェー文化の影響などがここで花開き、古きよき東京とともに都市風俗の先端を描きました。関東大震災後は、震災や復興事業により変貌した都市の姿を記録します。それらの都市風景の中には、都市の景観とともにそこに生きる人間が描かれており、版画は民衆美術だとする織田の版画制作に対する姿勢がうかがえます。

また、大正7(1918)年に日本創作版画協会の発起人となり、創作版画運動にかかわるなど版画を実用的な印刷物から切り離して芸術の一分野として確立することに尽力しました。この運動では、「創作版画」は自画自刻自摺すべきと定義して、文展における版画部門の創設など社会的な制度創設に向け働きかけています。そして、運動と並行して自らも「自画石版」にこだわり、磨(みがき)石版などの技術を駆使して芸術性豊かな作品の数々を生み出しました。

織田は、昭和6(1931)年に吉祥寺に移住し昭和31(1956)年に急逝するまで居住して、制作活動を続けた武蔵野市ゆかりの作家でもあります。本展では、織田一磨の都市風景を描いた版画作品を紹介いたしますが、石版画の魅力とともに都市の文化や風俗の変遷をお楽しみいただければ幸いです

千葉市美術館蔵

町田市立国際版画美術館蔵

武蔵野市蔵